天坛皇穹宇"对话石"声学现象成因及其与"回音壁"关系的研究

摘要

关键词

天坛;皇穹宇;对话石;回音壁

正文

中图分类号:TU3 文献标识码:A

0 引言

"回音壁" 位于北京天坛皇穹宇的外围,它是明代的一座建筑 ,当人们走进它的时候,他们的声音就会四散开来,让周围的人都能够感受到。"三音石"位于皇穹宇的台阶前 ,它是由三块神秘的石板组成 ,每次敲击第一块,或者叫一声,都会传来一声响亮的回响,这种声音可以让人感受到它的神奇,而当人们靠近它 ,另一位人则将自己的耳朵贴在它的壁上,他们的声音也会传来,而且非常清晰。

1 绪论

1.1天坛建筑

天坛,一座具有悠久历史的古老建筑,其独特的“回”字形的建筑布局,两重垣墙,南方北圆,象征天圆地方,令人叹为观止。天坛位列“天地日月”诸坛之首,是中国乃至全球最大的古代祭祀性建筑群,始建于明朝永乐十八年,是一座具有重要历史意义的坛庙,曾经是明清两代皇帝祭天祈谷的重要场所。圜丘坛是一座具有悠久历史的古代石雕艺术品,它是一个三层露天园台,代表“天圆”,而它的最高层则由九块圆形石板组成,每块石板都呈现出九的倍数,构成一个完整的九圈,它的外圈由九块扇形石板组成,构成一个完整的圆圈。圜丘的栏板和望柱的数量均以九的倍数来表达,两道壝墙环绕其中,形成一个完整的圆形,这正好体现了中国古代的“天圆地方”的理念[2]。

1.2天坛回音建筑

皇穹宇,也被称作天库,是一座位于天坛南部的古老建筑,它的围墙采用了圆形,象征着天的完美,也体现了古代中国文化对天的崇敬。它包括了一座宏伟的大殿,以及两侧的小型配殿,构成了一个完整的天坛景观。

嘉靖九年在北京圜丘坛上建造了泰神殿,嘉靖十年四月,他下令在圜丘北门外正北侧重新修建皇穹宇,这座圆形殿宇,重檐攒尖,覆盖着绿色琉璃,内外旋转八柱,正殿左右增设庑殿,环以垣,前建券门,垣内琉璃砖及杂石满地,充满了历史的气息。乾隆帝下令,皇穹宇从一座土垒改造成“澄浆砖”结构,正殿的重檐殿顶被替换为单檐,殿内地面由青石环砌而成,东、西、北三面则采用砖墙。1963年,旧都文物整理实施事务处开始重新装饰皇穹宇,包括重新涂漆、修补破损的屋顶和其他建筑。随着中华人民共和国的建立,政府又于1974年、1982年、1986年和1988年继续重新装饰和恢复这座古老的建筑[3]。

2 天坛声学现象机理及回音建筑形制布局概述

2.1天坛声学现象机理及其实验研究

1993年,黑龙江大学、天坛公园管理处、哈尔滨理工大学以及国家地震局工程力学研究所共同开展了一项重要的研究,以探究天坛声学现象。研究者们发现,当人们站立于天心石上,拍打手掌时,会产生一个声脉冲响应图,而且,通过回声定位法,还能够精确地估算声波的传播距离。

通过深入的研究与分析,科学家们发现:当人们站在天心石上拍手时,第一个回音就是从没有雕刻的石板上发出的,然后被反射回来,最终又回响到了天心石的另一端。这种现象受到了圆形围栏的聚集效应的影响,因此第一个回音更加明显。

在天心石上,第二次回声是由击掌声穿过围栏,被反射到另一侧台面,然后再被台面反射回来,最终经过台面直径两倍的路程,声强也随之增大,形成一个完整的回声系统。

第三个回声的强度相对较弱,原因在于它的传播距离比台面的直径要长,并且声波在传播的过程中会受到衰减。另外,它并非直接反射,而是通过围栏上的精细雕刻来散射,只有通过三倍的距离,才能传递给人类。

2.2天坛回音建筑形制布局

皇穹宇的回音壁由3.72米的高度、0.9米的厚度、61.5米的直径和193.2米的周长组成,由精心挑选的磨砖和精致的琉璃瓦组装而成,弧度精确,表面光洁,能够有效地反射出声波,形成一道美丽的回音。当两个人站在东、西配殿的背后,并面朝墙壁,一个人朝北发出声音时,这种声波将会穿过墙壁,穿越数百米的距离,让彼此都能够清晰地听见,这种声音的持久性和持久性,所以称之为“回音壁”。

3 天坛皇穹宇"对话石"声学现象成因

3.1铺设石板暗藏玄机

位于祈谷坛的正南方的圆丘坛始建于明朝嘉靖年间,当时为了祭祀神明而修建。圆丘坛的两道坛墙上,每边都有三座石棂星门,总计24座,雄伟壮丽,令人叹为观止。因为等级的差异,三个门的尺寸也有所不同:神门的宽400厘米,御门的宽256厘米,而王门的宽245厘米,这完全反映出封建时代的等级划分。天坛的总体布局由内坛和外坛组成,内坛由祈谷坛和圜丘坛组成,两坛之间以一条360米长的丹陛桥连接,形成一条南北轴线,令人叹为观止[1]。

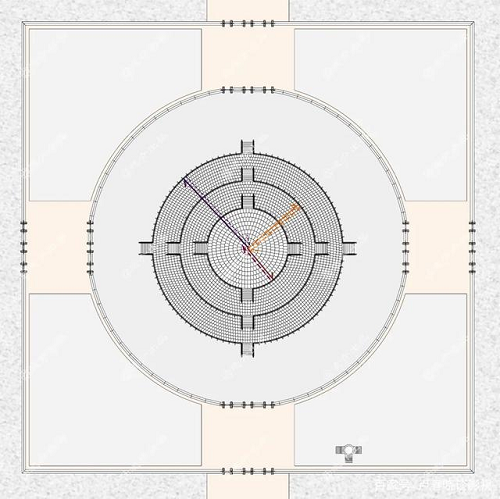

图1天心石回声叠加分析图

3.2皇穹宇围墙的建造暗合了声学的传音原理

天坛被誉为全球最宏伟的宗教建筑,其中的皇穹宇围墙的设计完美地符合了声学的传播原理。它们采用精心挑选的磨砖拼接而成,表面平整光滑,弧度流畅,有助于声波的均匀反射。此外,在围墙的顶部还覆盖着精美的琉璃瓦,以防止声波的散布,进而产生出强烈的回音效果。皇穹宇四周的围墙极其坚固,表面平整,可以有效地捕捉到周围的声音。它们呈现出一个完美的圆形,三音石就坐落在其中。当人们坐在三音石上发出声音,它会穿越大地,穿越云层,穿越每一个角落,最终抵达围墙,形成一个清晰而响亮的回声。这个回声会穿越穿越再穿越,最终抵达东西配殿,形成第二次回声,以此循环。

3.3声波反射满足了Snell反射定律

高硬度的围墙不仅可以产生声音聚焦,同时还产生了皇穹宇的第三个声学奇观:壁面传声。当一人站在围墙的任意一个位置,靠近墙壁说话,另一人在很远的地方靠近墙壁都可以听到,这种传声就像打电话一样清晰,通常所说的天坛回音壁指的就是皇穹宇围墙,这也被称为声音传播的壁面声道效应。

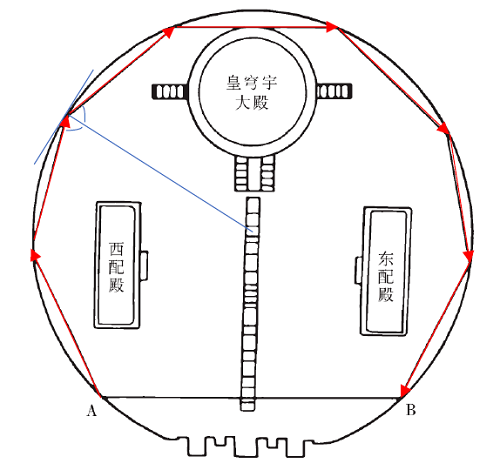

如图2所示,在A处面向墙壁轻声说话,声音从说话者口中传出,碰撞到皇穹宇围墙,由于向北方向墙壁光滑、连续,声音可向北不断反射,南向由于有三个拱券门,而无法沿壁面传播。向北传播的声波路径将组成圆围墙的内接正多边形,将多边形节点与圆心相连,就是声波反射的法线。可以看出声波反射也满足了Snell反射定律,正多边形说明声音在壁面传播时是全反射,其损耗很小,因此,声音也可以传的很远[5]。

图2 声音沿壁面声道传播路径示意图

4 天坛皇穹宇"对话石"声学现象成因及其与"回音壁"关系

4.1声学测量基础

声波可以通过不同的介质传播,但是它们的反射是不可避免的。例如,天坛声学实验中,声波可以通过空气传播到墙壁,也就是说,声波可以通过墙壁进行反射。当物体受到外力作用时,它会产生一个反射,这个反射系数表示它的能量与外力的相对比值。通过计算,可以确定声音的大小。通过计算第一次发生的声音的大小,可以计算出第一次发生的声音的大小为117.6dB,而第一次发生的声音的大小则是118.06dB。通过这种计算,可以计算出每次发生的声音在界面上的反射所消耗的声压级为0.45dB。总而言之,墙壁的反射率与吸收率之比为C-0.46n,其中n表示反射的频率[6]。

4.2皇穹宇声学现象与皇穹宇形制布局分析

三音石,也被称作三才石,它坐落在皇穹宇大殿正南丹陛前的甬道上,由第一块石板开始,当你站在第一块石板上,向着大殿倾诉时,你会听到一声回声;而当你站在第二、第三块石板上,你会发现二三次回声,这种神秘的声学效果令人惊叹不已。第一块石头正好位于回声壁的中央,声波能够被它的四面八方反射回去,形成一个回声。第二块、第三块石头则已经远离了中央,声音会从两侧的建筑物以及回声壁中传播,声波的反射程度各异,所以回声的发生频率也会有所差异。

4.3天心石声学现象与圜丘形制布局分析

坐在天心石上,发出一阵阵响亮的声响,仿佛一声令下,九重石块环绕四周,第一圈由九块扇形板组成,每一块都算一重;第二圈由四十八块组成,每一块都是第一圈的十八倍,此后每一圈都以九的倍数递增,直到第九圈,共计九重。每一层都有一个台阶,一层有72块,二层有108块,三层有180块,总计360块,完美地符合周天的360度。坐在中央的圜丘台上,一声令下,四周的空气中充满了宁静,似乎一切都静止了。根据测量,从发出的声音到声波回归圆心的时间只有0.07秒,因此,站在圆心石上的人们能够清楚地感受到这股强大的回声。由于其宏伟壮观的景象,这块石被誉为“亿兆景从石”,它坐落在圜丘坛的正中央。

4.4天坛声学现象与回音建筑形制布局的综合分析

通过研究声音的频谱,以及哈斯效应,发现声音的传播距离会因为频率的变化而有所差异。此外,根据天坛声学现象,一音石、二音石、三音石、回音壁以及天心石的声学特性,它们的最大和最小半径都可以通过哈斯效应来确定,其中,一音石的最大和最小半径为17.16米,而回音壁的最大和最小半径则为0. 6米。通过声线几何技术,深入研究了对话石和回音壁的声学特性。

5 结语

本文以天坛的历史演变为起点,深入探讨了圜丘坛建筑群中回音现象的声学机理,并从形态、色彩、声音、数量以及整体布局等多个方面,分析了其中所蕴含的中国哲学宇宙观思想,以及这一哲学思想如何通过天坛的建筑形式来指导人们,最终实现天人合一、礼乐和谐的完美境界。这种古老的哲学思想被认为是中国文化中最重要的精神支柱,它不仅体现了人们对自然的深厚感情,更是中国传统文化的核心思想。

参考文献:

[1]小文阿宇画.天坛回音壁之谜[J].小猕猴智力画刊, 2020, 000(010):P.14-15.

[2]吕厚均,付正心.天坛皇穹宇声学现象的新发现[J].自然科学史研究, 1995, 14(4):7.DOI:CNKI:SUN:ZRKY.0.1995-04-006.

[3]俞文光,吕厚均.天坛声学现象的新发现——对话石声学现象[J].中国科学基金, 1996(1):57-59.

[4]史庆微.北京天坛回音壁澄浆砖制作技艺保护研究[D].黑龙江大学,2017.

[5]尧国帮.我国古代建筑中的声学知识——美妙的三音石[J].初中生之友, 2022(33):3.

[6]吴星原.天坛声学现象与回音建筑形制布局关系研究[D].黑龙江大学,2014.

作者简介:贡晓宇(1978—),女,汉族,北京人,本科学历,研究方向为科学传播(自然科学推广普及)。

...